策展逾30年,推動台灣展覽市場,近年投入文資空間活化,並結合科技與藝術,期望打造原創展覽,拓展國際市場。

2025.3.26 文|麥恩 Mion

時藝多媒體林宜標總經理。(圖片提供/時藝多媒體)

說起時藝多媒體總經理林宜標的故事,彷彿翻開台灣商業展覽演變史,他從事策展已逾30載,早在「文創」這個概念尚未普及時,便開始把世界各地的文物與藝術帶入台灣觀眾的眼簾,從古埃及文物到世界知名的太陽馬戲團,從奧塞美術館珍藏的印象派名畫到迪士尼最成功的動畫IP《冰雪奇緣》。展覽帶來藝文涵養的啟發,也創造了龐大商機。

豐功偉業不勝枚舉,林宜標笑說遺憾也是不少,例如2015年《夢我所夢:草間彌生亞洲巡迴展台灣站》在台中的國立臺灣美術館及高雄市立美術館盛大舉行,首站便吸引了26萬人前來,不過期間也出現不少抱怨——為何台北沒有展出?

2015年《夢我所夢:草間彌生亞洲巡迴展台灣站》中展出的重點作品之一《無限鏡屋》。(圖片提供/時藝多媒體)

「我也沒辦法講什麼,就借不到場地啊。」林宜標苦笑說,以商業考量,台北當然是首選,但策展的眉角許多,不只要有本事借到展品,還要喬得出適合的場地與檔期才行。

2024年《草間彌生的「軌跡」與「奇跡」——W Collection & More 1951-2005》在北師美術館登場,由館長林曼麗教授策劃,找來時藝多媒體共同合作,總算圓了林宜標當年無法在台北設展的缺憾。

相較於9年前,這次個展更具學術性,專注於草間彌生藝術風格的形塑歷程。然而,林宜標從商業的角度來看,參觀人數勢必不如2015年,「我預估這次大概會是15萬人上下,以目前台北的展覽市場來說,已經是不錯的成績,現在台北一般規格的展覽,三個月能吸引10萬人都很難。」

林宜標擁有超過30年的策展經驗,並積極嘗試向外拓展國際市場。(圖片提供/時藝多媒體)

十多年前,台北舉辦的國際型展覽往往能吸引超過10萬人次,甚至能順勢移展至台中、高雄。「但根據我們的經驗,當展覽移至第二站時,參觀人次通常會減半,第三站則再打七折,然後才會評估是否符合經濟效益。」林宜標回憶道。當時,在寒暑假旺季,光台北一個檔期就可能有十幾場展覽,但觀展人數卻未達預期,「展覽多了,觀眾分散,約三分之二的展覽無法突破10萬人,甚至有不少展覽的觀眾不到5萬人。」疫情到來,一切更是跌到谷底。

2020年,旺旺中時媒體集團縮編,時藝多媒體因此成為獨立公司。儘管疫情持續,林宜標開始將目光轉向文資空間,致力於老屋改造。如今,大稻埕碼頭貨櫃市集、桃園77藝文町、空軍三重一村等場所,皆因他們的投入而變得有聲有色,成為極具特色的文化據點。

時藝多媒體將原臺北刑務所官舍打造成餐廳「樂埔薈所」,期望運用長期經營藝文展覽的經驗,重生臺灣歷史建築,讓民眾擁有絕佳的藝術文化與餐飲饗宴。(圖片提供/時藝多媒體)

然而,營運文資空間並不容易,他以原台北刑務所官舍打造成的餐廳「樂埔薈所」為例,在裝修前所面臨的繁瑣流程,包括修復再利用計劃、營運計劃、裝修計劃等一系列文資審議,光是計劃審核通過就耗時一年,還沒營業就已花費100萬元。

「也沒辦法,疫情那時候如果不做這個,那還能做什麼?我們也不想脫離文創或展覽的核心。所以我一直強調我們不是去開餐廳,而是經營文資空間,裡頭還包含了文創商品開發等軟性內容,還涉及如何營造空間價值、商業利益也必須考量在內。」林宜標說,即使環境改變,展覽依舊是他們最希望延續的老本行,「不過,如果你現在問我哪個展覽會不會賺錢,我沒把握,但會賠錢的我大概看得出來。」

「樂埔薈所」提供高檔餐飲,不過林宜標也強調他們經營不只是餐廳,而是整個文資空間。(圖片提供/時藝多媒體)

眼光的養成,林宜標說得歸功於當時《民生報》發行人王效蘭的指導。

1989年,林宜標因為讀五專時熱衷辦社團活動,而在退伍後加入《民生報》活動企劃組,當時對於藝術及文化還不大了解,但他有幸能夠在社長身邊,看她如何挑選優秀的展覽題材,並從中學習她的眼界,「那時候,展覽沒什麼商業壓力,因為報社的本業非常賺錢,賠就算報社的成本,社長對支持文化藝術有深厚的理念。」

林宜標曾策劃過最具代表性的展覽之一 ──《兵馬俑─秦文化特展》,成為他職業生涯中的一大里程碑。(圖片提供/時藝多媒體)

直到2000年,在國立歷史博物館舉辦的《兵馬俑─秦文化特展》創下105萬人次觀展紀錄,展覽策辦突然成了顯學。當報章雜誌市場逐漸萎縮,活動企劃不再只是偶爾會虧損的副業,而是逐步轉型為公司的經濟重心。隨著2006年《民生報》停刊,活動企劃組成為唯一沒有被裁員的部門,反而被移至母公司聯合報系中。兩年後便迎來有史以來最賺錢的1年及3大經典展覽:先是《沉睡18000年的冰原巨獸—長毛象特展》在台北及台中吸引了100萬人次前來,接著是《驚艷米勒—田園之美畫展》光周邊商品的營收就突破1億,首次來台的「太陽馬戲團」更是在演出前3個月就售罄14萬張票。隨後,林宜標收到旺中集團的邀請,便轉任時藝多媒體總經理一職。

2008年林宜標策劃的《沉睡18000年的冰原巨獸—長毛象特展》於台北及台中展出,成功吸引了超過100萬人前來觀賞。(圖片提供/時藝多媒體)

正因為當時賺得多,再加上有大集團的支持,林宜標很敢賭,「有時候,看到感覺會賠錢但內容非常值得一試的展還是會給他拼下去,反正最後是賠老闆的。只要能夠說服老闆說這個展覽有價值,或是用其他展賺的錢來補貼,也就無妨。」他舉例提到,像《札哈‧哈蒂建築師事務所 - 全球設計實驗室│特展》當時就叫好不叫座,但也正是因為這個展才讓台灣大眾有機會認識這位曾榮獲普立茲克獎的建築女爵,即將完工的「淡江大橋」正是她的遺作之一,這座橋將成為全世界最大的單塔不對稱斜張橋。

2017年《札哈‧哈蒂建築師事務所 - 全球設計實驗室│特展》雖然口碑極佳,但未能吸引大量觀眾,卻讓台灣大眾有機會認識這位世界知名的建築女爵。(圖片提供/時藝多媒體)

「但現在時藝多媒體已經變成獨立公司後,我私下想做的展覽就不再那麼非做不可,還是以會不會賺錢為主要考量。」林宜標說一方面是自己沒那麼有本錢可以賠,另一方面也不想強逼同仁做不看好的展覽,「像我最喜歡的《普立茲新聞攝影獎70週年展》就是當時其他人不看好,我堅持要做,結果最後賭對了。不過若發生在現在,我就不會再做了。如果同事們都覺得那個展覽不會賺錢,強行去做的話,他們也會覺得不順,這樣的賠錢機率肯定很高。」

對林宜標而言,策展終究是場賭局,沒打算把雞蛋放入同一個籃子。如今,他將公司進行多角化經營,業務分散在展覽、貨櫃市集、老屋餐飲、腹地遼闊的空軍三重一村,以及文創商品的開發和經營等領域。

文創商品的開發與經營是時藝多媒體文創事業中不可或缺的一部分。(圖片提供/時藝多媒體)

在繁忙的文創事業之餘,林宜標還兼任國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學及國立臺灣師範大學的研究所講師,他笑說:「我每次去上課都很後悔,假如是兩個小時的演講,我不需要特別準備也能講,還有秘書幫忙準備簡報,但一學期的課有18堂,總共要準備超過50小時的內容。所以,我希望既然來了,能多做一些互動,也讓學生對產業有一定的認識。」

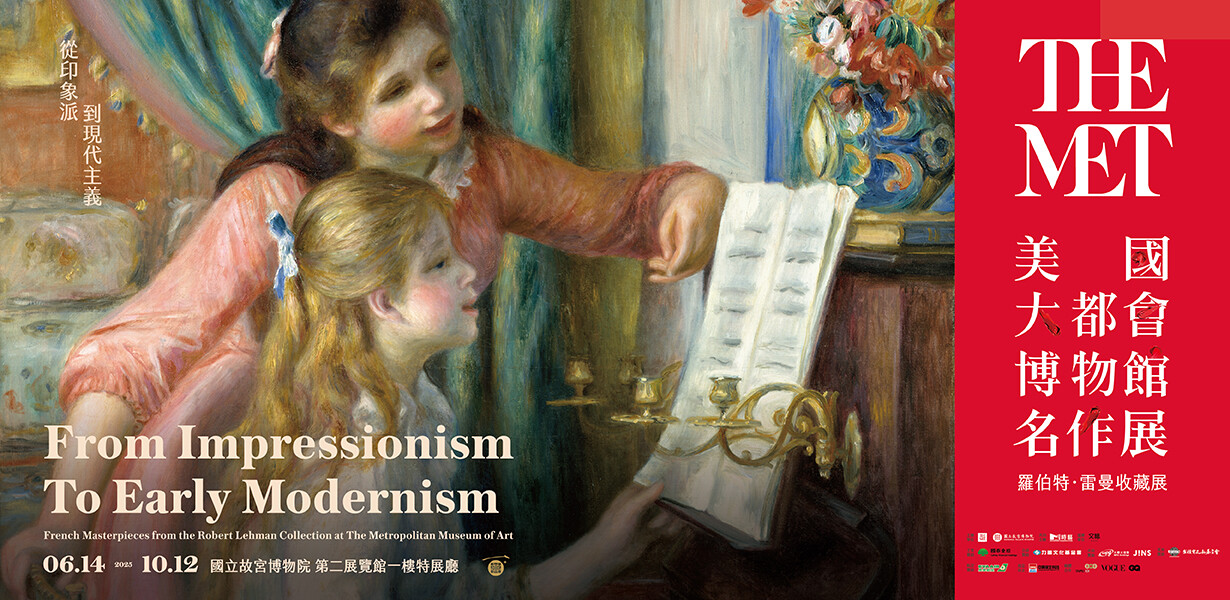

雖然林宜標不精通理論,但熟捻產業,每年的教材都會隨著當年策展的內容進行調整,就連下一檔即將登場的《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》,也已加入課堂討論,並與學生分享在策劃與溝通過程中遇到的種種細節及難題。

2025年6月即將登場的《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》已成為林宜標的重要經驗教材,並在課堂上與學生進行深入討論。(圖片提供/時藝多媒體)

「我自己研究所讀的是非營利事業管理組,其實有個理念是想在退休後轉向非營利組織,貢獻一些自己的力量;在這過程中,如果有機會就來學校教書。」林宜標說,除了為自己的理想鋪路,也希望能為業界培養人才,「其實我們找同仁也很困難,不然要去聯合報系挖人嗎?他們也是我們的股東耶!」他開玩笑地說。

談到人才培育的難題,林宜標認為與台灣市場規模太小有關。他說,過去還能將目光放向與我們語言相近的中國市場,不過受到疫情衝擊,他們的市場至今尚未完全恢復。至於日本與韓國,儘管產業發展比台灣成熟,但較難談成合作,而東南亞市場則尚未成形,就像幾年前的《鬼滅之刃全集中展》雖巡迴至吉隆坡、曼谷、雅加達等五個城市,卻大多賠錢收場。

2022年《鬼滅之刃全集中展》曾推廣至菲律賓,儘管當地的迴響有限,但這仍然是拓展國際市場的一次重要嘗試。(圖片提供/時藝多媒體)

「老實說,時藝的展覽大多都是別人策劃好再賣給我們,我們能做的就是從中盡量做一些變化,但就我們的經驗來說,這其實都不容易。」林宜標坦言。

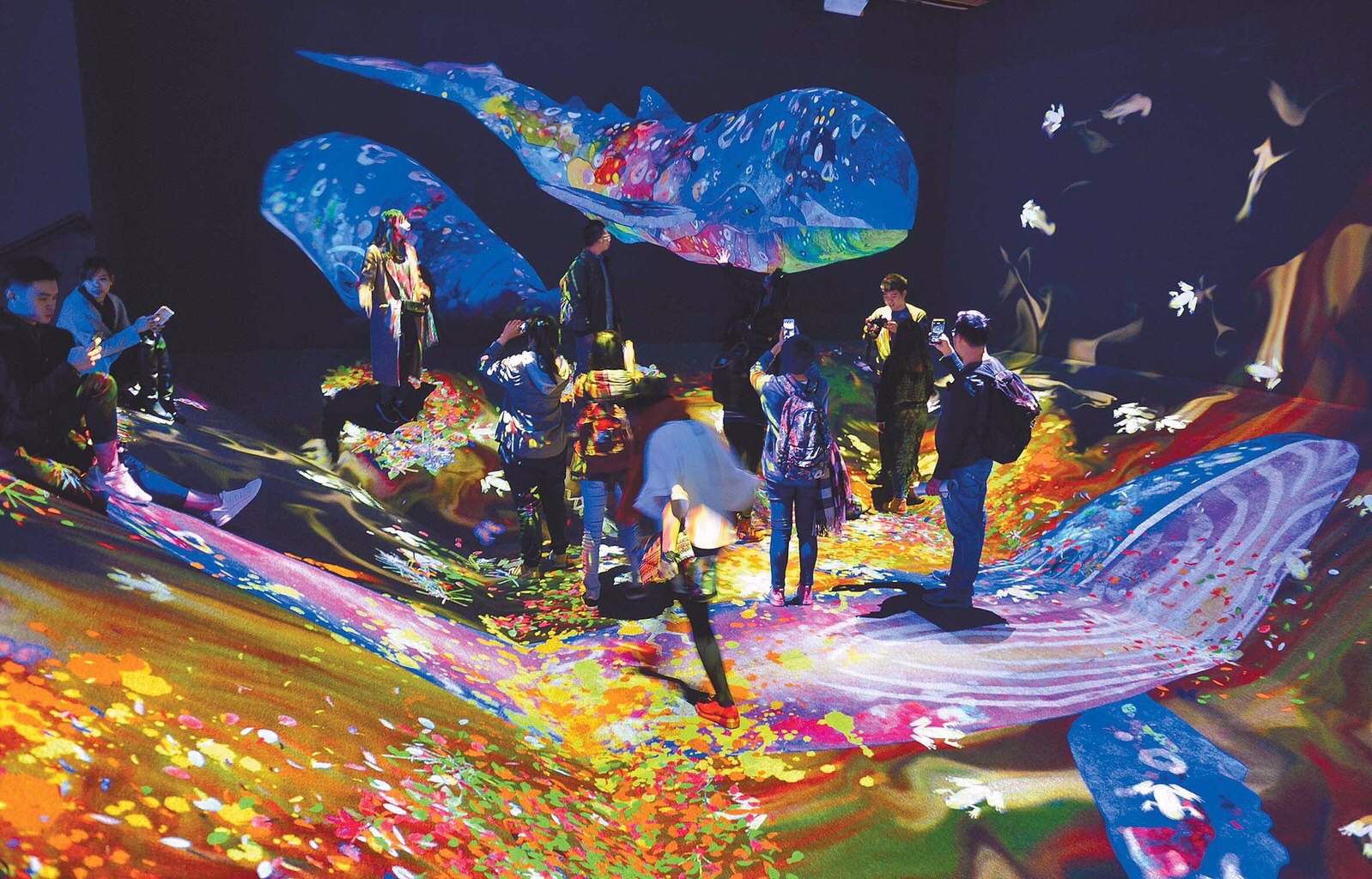

林宜標的目標是打造出原創展覽,並將其輸出至國外。現在他鎖定的方向是將科技與世界名畫結合,利用AI、XR等技術來創造全新體驗,「不要老是讓人賺我們IP內容的錢,我希望從這方面獲利。這樣我們就不僅限於中國市場,甚至還能拓展到全球市場。這樣的夢想會更遠大一點,也許有朝一日我們能在國際上站穩腳步。」

林宜標鎖定的台灣未來策展方向是將科技與藝術結合,開創全新的展示體驗。(圖片提供/時藝多媒體)

撰文/麥恩 Mion

提供/臺北文創